Auch wenn es manche noch nicht wahrhaben wollen: Österreich steuert einem generellen Ärztemangel zu. Warum dies so ist und welche Gegenstrategien es dazu gibt, war Thema einer Fachveranstaltung in Wien*.

Von Ruth Mayrhofer

Derzeit ist das Thema nur empirisch darstellbar, doch klar ist: Es gilt, einen mittel- bis langfristigen Ärztemangel in Österreich abzuwenden. Schon jetzt ist die Zahl der Absolventen eines Medizinstudiums – etwa ein Viertel von ihnen sind solche mit einem nicht-österreichischen Schulabschluss – geringer als jene der Ärzte, die in absehbarer Zeit, also in fünf bis zehn Jahren, in Pension gehen werden.

Berechnungen der Wohlfahrtsfonds zufolge wird es daher bis etwa 2020 doppelt so viele „Ärzte-Pensionisten“ wie bisher geben. Derzeit sind – und damit folgt Österreich einem internationalen Trend – bereits kassenärztliche Ordinationen in ländlichen Regionen schwer bis nicht nachzubesetzen. Und auch Fachärzte diverser Fachrichtungen – etwa Kinder- und Jugendpsychiatrie – sind bereits Mangelware. Dazu kommt, dass immer mehr Ärzte in andere Berufe abwandern. „Es wird höchste Zeit, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema Ärzte-Mangel beschäftigen!“ erklärte Thomas Holzgruber, Kammeramtsdirektor der Ärztekammer Wien, in seinem Vortrag. Die Österreichische Ärztekammer wird deswegen im Verbund mit Gesundheits- und Wissenschaftsministerium und mit der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) eine Ärzte-Bedarfsstudie durchführen, die harte Fakten zum Thema liefern soll.

Woran es krankt

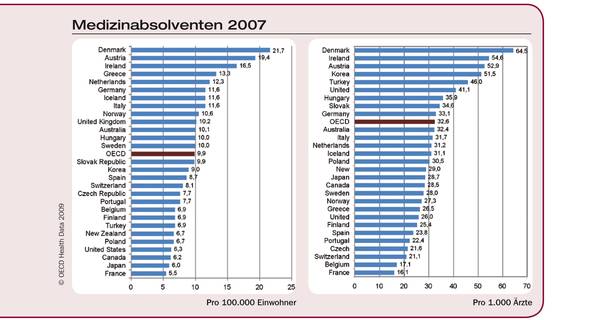

Statistisch gesehen liegt Österreich im OECD-Vergleich auf den ersten Blick gar nicht schlecht, wenn es um die Zahl der Absolventen eines Medizinstudiums geht. 2007 rangierte Österreich immerhin nach Populationsaufschlüsselung auf Platz 2 nach Dänemark; nach Berechnung pro 1.000 Ärzte noch immer auf Platz 3 nach Dänemark und Irland (siehe Grafik „Medizinabsolventen 2007“). Aber: Österreich hat jahrelang von nicht-österreichischen Medizin-Absolventen profitiert. Da diese verstärkt in ihre Heimatländer zurück gehen beziehungsweise auch österreichische Medizin-Absolventen sich einer „Luftveränderung“ immer weniger verschließen, sieht sich Österreich mit einem „Standort-Konkurrenzdruck“ konfrontiert. „Wir müssen uns überlegen, ob Österreich für Ärzte attraktiv genug ist“, meint Holzgruber. Immerhin werben zum Beispiel Deutschland – vor allem in den neuen Bundesländern – oder Dänemark sehr aktiv mit attraktiven Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsbedingungen – sei es im niedergelassenen oder im Spitalsbereich; Konditionen, mit denen Österreich oft nicht mithalten kann.

Gegenstrategien mit Fragezeichen

Als eine Gegenstrategie wider einen Ärztemangel wird in anderen Ländern oft eine Aufwertung – also eine Akademisierung – anderer Gesundheitsberufe gepflogen. Dadurch werden jedoch die entsprechenden Ausbildungen länger und auch teurer. Wer dies in Österreich finanzieren sollte, ist nicht geklärt. Auch nicht, wie eine Arbeitsaufteilung dieser Berufe mit ausgeweitetem Berufsbild mit der Ärzteschaft aussehen sollte beziehungsweise könnte. „Daraus ergeben sich zudem ernste Qualitätsfragestellungen“, so Holzgruber.

Was den Problemkreis der geografischen oder beruflichen Ärzte-Abwanderung betrifft, liegen die Gründe meist in einem subjektiv empfundenen nicht adäquaten Arbeitsumfeld und ebensolchen Arbeitszeiten, in der Entlohnung sowie in der durchaus schwierigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Die wirkliche Anspruchsgeneration kommt erst“, warnt Holzgruber, „denn das sind jene, die diverse Auswahlprozesse ‚überlebt’ haben und sich als Elite fühlen“!

Medizin wird zunehmend weiblich

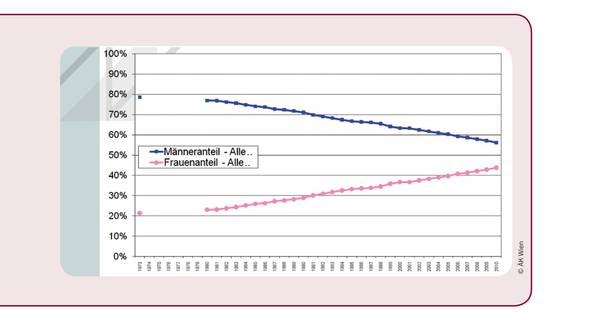

Schon in absehbarer Zeit wird sich der Frauen- und Männeranteil bei Ärzten kreuzen und langfristig umdrehen (siehe Grafik „Genderstrategien“). 2009 waren bereits 61 Prozent der Turnusärzte weiblichen Geschlechts. Auch bei Fachärzten wird der Frauenanteil besonders im städtischen Bereich ansteigen. Dabei geht es nicht nur um „typische Frauenfächer“ wie etwa Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Anästhesie oder Physikalische Medizin: selbst Fächer, die Männerdomänen waren wie die Urologie werden künftig – wenn auch nicht dominant – von Frauen immer häufiger als Fachgebiet „entdeckt“ werden.

Diese „Feminisierung der Medizin“ ist ein weltweites Phänomen. In Österreich werden mittelfristig 60 Prozent der ärztlichen Stellen von Frauen wahrgenommen werden, wobei im niedergelassenen Bereich weibliche Ärzte stärker in urbanen als in ländlichen Gebieten anzutreffen sind. In Wien etwa sind derzeit 40 Prozent der niedergelassenen Ärzte mit Kassenvertrag Frauen; in Tirol sind es gerade einmal 15 Prozent. Holzgruber führt dies darauf zurück, dass es im städtischen Umfeld für Ärztinnen die Möglichkeit einer verbesserten Work-Life-Balance gäbe; außerdem würden Frauen tendenziell kleinere Praxen führen und sich schon damit die Möglichkeit für ein gedeihliches Miteinander von Beruf und Privatleben schaffen.

Anders stellt sich das Bild bei leitenden Ärztinnen dar: Nur 118 Frauen (das sind 9,5 Prozent aller Ärzte) bekleiden in Österreichs Spitälern leitende Positionen. Genauso wie bei Universitätsprofessorinnen ist das Ost-West-Gefälle dabei beachtlich: Von insgesamt 179 Frauen in dieser Position sind 118 in Wien tätig, in Tirol lediglich 25.

Spitäler: Unattraktive Arbeitgeber Spitäler gelten – nicht nur bei Frauen – als unattraktive Arbeitgeber: Zeitdruck, Bürokratie, „der tägliche Kleinkrieg“ wie Zwistigkeiten zwischen den diversen Berufsgruppen und ein streng hierarchisch strukturiertes Umfeld, in dem öfter denn je Ökonomie Vorrang vor Ethik hat, lassen viele Ärztinnen – aber auch Ärzte – diesen Berufsweg von vornherein erst gar nicht einschlagen. Auch lässt ein adäquates Einkommen, welches erst durch Nachtdienste, Zahlungen für Sonderklasse-Patienten und/oder eine Privatordination möglich wird und damit extrem zeitintensiv ist, Frauen vor der Tätigkeit im Spital zurück scheuen.

Gesundheitswesen stützen!

Der daraus resultierende logische und immer wieder geforderte Schluss, die Arbeitsbedingungen besonders in Spitälern, aber auch insgesamt radikal zu verbessern, ist leicht gesagt, aber nicht ganz so leicht getan. Die dahin gehenden Forderungen reichen immerhin von strukturellen Veränderungen wie etwa einer Entlastung der Spitäler („Geld folgt Leistung“), einem Umdenken in der Spitalsorganisation (Stichwort: Hierarchie), einem Plus an Zeit für eine Qualitätsverbesserung in der Ausbildung und einer Entbürokratisierung der Medizin, also mehr Zeit für die Patienten. „Genauso müsste für eine weitreichende und nachhaltige Verbesserung die Ethik wieder vor der Ökonomie stehen und ganz allgemein auch seitens der Politik ein Bekenntnis zur öffentlichen Gesundheitsvorsorge abgegeben werden“, sagt Thomas Holzgruber. Immerhin würden andere Branchen mit Geld gestützt, während das Gesundheitswesen immer wieder Sanierungsprozesse und Sparprogramme durchlaufen müsste.

* Spital 2010, 03.05.2010, Wien