An Tagen mit mäßiger, starker und extremer Wärmebelastung steigt die Mortalität. Das ergab eine aktuelle interdisziplinäre Studie, im Rahmen derer bioklimatische Daten mit Mortalitätsdaten über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Von Wolfgang Marktl et al.*

Einleitung

Zwischen dem menschlichen Organismus und seiner Umwelt findet ein ständiger Wärmeaustausch statt, bei dem verschiedene Wärmetransportarten beteiligt sind. Über einen kürzeren Zeitraum ist der Mensch in der Lage, sehr hohe und sehr tiefe Umgebungstemperaturen zu tolerieren, was auch mit der Tatsache zusammenhängt, dass die Luft ein schlechter Wärmeleiter ist. Eine gesundheitlich unbedenkliche Exposition gegenüber sehr kalten und sehr warmen Klimabedingungen über längere Zeit stellt jedoch ein Problem dar. In den letzten Jahren wird international über das Problem des Klimawandels und dessen Auswirkungen diskutiert, wobei auch die möglichen Folgen für den Gesundheitszustand der Bevölkerung Gegenstand der Diskussion sind. Dabei wird bekanntlich der Klimawandel vor allem mit dem beobachtbaren globalen Temperaturanstieg in Zusammenhang gebracht. Eine der Fragen, die sich daraus ergibt, ist, ob und wie sich die zunehmende Erwärmung auf die Mortalität auswirkt. Von Seiten der Bioklimatologie wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass der Hitzesommer des Jahres 2003 deutlich gemacht hat, welche Auswirkungen länger dauernde hohe Außentemperaturen auf die gesundheitliche Situation des Menschen haben.

In zahlreichen umweltepidemiologischen Studien werden Beziehungen zwischen der thermischen Umwelt und thermisch bedingter Mortalität gefunden. Allerdings wurde in keiner dieser Studien die thermische Umwelt konsequent gesundheitsrelevant bewertet. Dazu ist festzustellen, dass einfache meteorologische Parameter oder eine Kombination derselben nicht ausreichend sind, um die auf den Menschen wirkende thermische Umgebung adäquat zu beschreiben. Aus diesem Grund sind human biometeorologische Verfahren, die alle relevanten meteorologischen Größen (Lufttemperatur, Wasserdampfdruck der Luft, Strahlung und Windgeschwindigkeit) mit den thermophysiologischen Größen (Energieumsatz, Alter, Größe, Geschlecht, u.a.) verknüpfen, vorzuziehen.

Umfangreiche Studien über den Zusammenhang zwischen der Mortalität und der Wärmebelastung unter Einbeziehung der erwähnten Parameter liegen für Österreich bisher noch nicht vor. Aus diesem Grund und wegen der Aktualität dieser Problematik wurde im Jahr 2009 eine interdisziplinäre und internationale Studie unter der Führung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) durchgeführt, in der bioklimatische Daten mit Mortalitätsdaten über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Aus diesen Daten können nicht nur Aussagen über die Vergangenheit getroffen werden, sondern auch in Verbindung mit regionalen Klimamodellen prospektive Erkenntnisse über die in der Zukunft zu erwartende Klimaveränderung und deren Auswirkungen auf die Mortalität abgeleitet werden.

Methodik

Die durchgeführte Analyse beruht auf Messdaten von neun für die einzelnen österreichischen Bundesländer repräsentativen Stationen der ZAMG sowie auf Mortalitätsdaten der einzelnen Bundesländer, die von der Statistik Austria zur Verfügung gestellt wurden. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Ergebnissen aus Wien.

Die täglichen Wiener Messdaten, also Lufttemperatur, Dampfdruck, Windgeschwindigkeit und Strahlung aus dem Zeitraum 1971 bis 2007 wurden klimatologisch aufbereitet. Aus diesen meteorologischen Größen sowie den thermophysiologischen Parametern Aktivität, Alter, Gewicht, Geschlecht wird die Physiologisch Äquivalente Temperatur PET in Grad Celsius für eine Standardperson berechnet. Im Einzelnen beruht PET, die aus dem Münchner Energiebilanzmodell MEMI (Höppe, 1984) abgeleitet wird, auf dem Wärmeaustausch des Menschen mit seiner Umgebung. Sie ist definiert als die Temperatur, die dem thermischen Empfinden eines Menschen bei leichter Tätigkeit (metabolische Rate 80 W) in einem Innenraum mit einer Windgeschwindigkeit von 0,1 m/s, einem Wasserdampfdruck von 12 hPa (entspricht bei 20°C einer Luftfeuchtigkeit von 50%) und einer typischen leichten Bekleidung entspricht. PET dient dazu, die komplexe thermische Situation mit einem einfachen Wert zu beschreiben. Die Verwendung eines Temperaturwerts mit der Einheit Grad Celsius ermöglicht es, PET anzuwenden und korrekt zu interpretieren, ohne sich mit den physiologischen Komponenten des Energiebilanzmodells vertraut machen zu müssen. Werte zwischen 18 und 23°C bedeuten in Mitteleuropa thermische Behaglichkeit und Werte über 35°C starke thermische Belastung und somit eine quantitative Beschreibung von Hitzeverhältnissen. Eine Illustration dazu kann der Tab. 1 entnommen werden.

|

PET |

Thermisches Empfinden |

Thermophysiologische Belastungsstufe |

|---|---|---|

|

sehr kalt |

extreme Kältebelastung |

|

|

4°C |

kalt |

starke Kältebelastung |

|

8°C |

kühl |

mäßige Kältebelastung |

|

13°C |

leicht kühl |

schwache Kältebelastung |

|

18°C |

behaglich |

keine thermische Belastung |

|

23°C |

leicht warm |

schwache Wärmebelastung |

|

29°C |

warm |

mäßge Wärmebelastung |

|

35°C |

heiß |

starke Wärmebelastung |

|

41°C |

sehr heiß |

extreme Wärmebelastung |

* zu thermischem Empfinden und thermophysiologischen Belastungsstufen von Menschen in Mitteleuropa, bezogen auf eine metabolische Rate von 80 W und einen Wärmedurchgangswiderstand der Bekleidung (leichter Anzug) von 0.9 clo (nach Matzarakis und Mayer, 1996)

Die tägliche Mortalität wird über prozentuelle Abweichungen eines Tageswertes von einem berechneten Erwartungswert beschrieben. Dazu wurden die absoluten Mortalitätssummen mit Hilfe der Einwohnerzahlen zu Mortalitätsraten, das heißt die Anzahl der Todesfälle pro 100.000 Einwohner umgerechnet.

Folgende Todesursachengruppen wurden analysiert:

- bösartige Neubildungen

- Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems

- Krankheiten der Atmungsorgane

- Krankheiten der Verdauungsorgane

- sonstige Krankheiten

- Verletzungen und Vergiftungen.

Ergebnisse und Diskussion

Im Untersuchungszeitraum 1970 bis 2007 stieg die Jahresmitteltemperatur in Wien um 1.3°C, im Mittel der Monate April bis Oktober waren es sogar 2°C, während die Temperaturzunahme im Winterhalbjahr mit weniger als 1°C deutlich geringer ausgefallen ist. Es besteht allerdings ein Trend zu weniger Tagen mit extremer und starker Kältebelastung sowie zu mehr Tagen mit starker und extremer Wärmebelastung. Tage mit mäßiger (PET >29°C), starker (PET >35°C) und extremer (PET >41°C) Wärmebelastung sind durch deutlich erhöhte Mortalitätszahlen gekennzeichnet. In der höchsten Belastungsklasse (PET >41°C) ist die Mortalität bei beiden Geschlechtern in Wien um 13 Prozent höher, wobei Frauen eine signifikant höhere Mortalität aufweisen als Männer. Patienten mit Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen weisen an Tagen mit extremer Wärmebelastung im Vergleich zur Gesamtmortalität noch höhere Mortalitätszahlen auf. In Wien traten solche Tage mit extremer Wärmebelastung in den vergangenen Jahren durchschnittlich neunmal pro Jahr auf. Im Bereich des thermischen Komforts (PET ≤29°C) liegt hingegen die Mortalität geringfügig unter dem Erwartungswert.

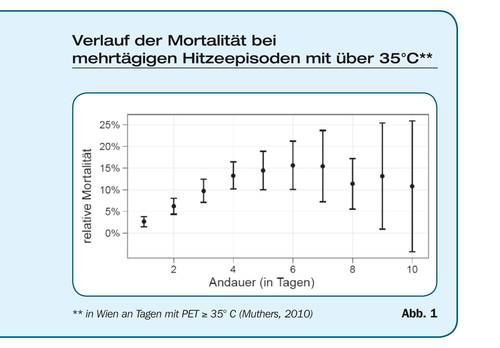

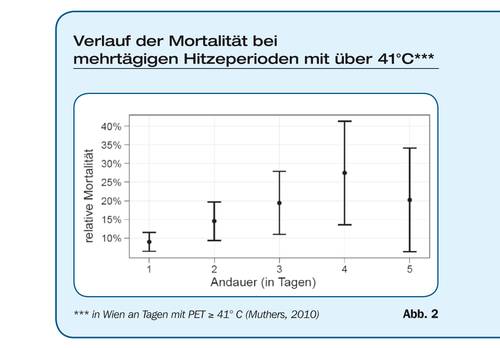

Hitzeperioden weisen am ersten Tag eine mit 2,6 Prozent signifikant erhöhte Mortalität auf, die in den folgenden Tagen ansteigt und am sechsten Tag mit 15,6 Prozent das Maximum erreicht. Danach nimmt die Mortalität wieder ab. Gleichzeitig nehmen jedoch auch die Unsicherheiten aufgrund des geringeren Datenumfangs zu. Episoden mit einer Mindestlänge von zehn Tagen traten zwischen 1970 und 2007 lediglich neunmal auf. Diese Aussage gilt für Tage mit PET >35°C. An Tagen, an denen der Schwellenwert zur extremen Wärmebelastung mehrmals in Folge überschritten (PET >41°C) wird, steigt die Mortalität mit zunehmender Dauer von 8,9 Prozent bis zu 27,4 Prozent am vierten Tag an.

Generell gilt, dass Hitzewellen, die früh im Jahr auftreten, gravierendere Auswirkungen haben, als Hitzewellen im Spätsommer. Es kann angenommen werden, dass bei diesem Unterschied die während des Sommers eintretende Wärmeakklimatisation eine Rolle spielt (Koppe und Jendritzky, 2005).

Klimamodelle für das 21. Jahrhundert

Die festgestellten Zusammenhänge zwischen Mortalität und PET werden auf das Klima des 21. Jahrhunderts projiziert. Die Klima-Simulationen beruhen auf zwei regionalen Klimamodellen und ergeben eine deutliche Zunahme der Belastungstage bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Diese Zunahme ist in Abhängigkeit von einer unterschiedlich ausgeprägten Zunahme der Treibhausgasemissionen unterschiedlich stark.

Bis zum Jahr 2040 sind jedoch in keinem Modell und Klimaszenario signifikante Änderungen gegenüber dem Untersuchungszeitraum zu erkennen. Für die Zeit danach muss jedoch mit einer Zunahme der Tage mit starker und extremer Hitzebelastung gerechnet werden. Die Mortalität könnte im schlimmsten Fall um 60 bis 100 Prozent zunehmen. Es existieren jedoch auch Hinweise dafür, dass langfristig ein Rückgang der Mortalität bei mäßiger thermischer Belastung auftreten könnte; was als langfristiger Anpassungsvorgang an geänderte klimatische Bedingungen interpretiert werden könnte.

Literatur bei den Verfassern

*) Univ. Prof. Dr. Wolfgang Marktl, Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin, 1140 Wien;

Stefan Muthers und Dr. Elisabeth Koch, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 1190 Wien;

Prof. Dr. Andreas Matzarakis, Meteorologisches Institut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg